マインクラフト統合版(Minecraft BE/Bedrock)に新規追加される『調整済みスカルクセンサー(Calibrated Sculk Sensor)』の特徴と使い方を解説します。

新ブロック『調整済みスカルクセンサー』

バージョン1.20から追加される調整済みスカルクセンサーは、既存のスカルクセンサーに周波数のフィルタリング機能を備えた新ブロックです。

| スカルクセンサー | ・半径8ブロック以内の音に反応する |

| 調整済みスカルクセンサー | ・半径16ブロック以内の音に反応する ・周波数フィルタリングにより特定の周波数の音だけに反応する |

“音に反応する”という新機能をもたらしたスカルクセンサーは、その実すべての音に反応してしまうことから使い勝手が悪いブロックでした。

が、調整済みスカルクセンサーは特定の周波数の音だけを拾うように設定できるため使い勝手が良く、真の「音センサー」として様々な使い道が開発されていくと思われます。

スカルクセンサーの共鳴

音源からスカルクセンサーへは音が伝播しますが、スカルクセンサーからスカルクセンサーへは音が伝播することはありません。

が、スカルクセンサーにアメジストのブロックを隣接して設置すると、スカルクセンサーに共鳴したアメジストブロックが新たな音源となって他のスカルクセンサーに音を伝播させることができます。

スカルクセンサーから取り出せる信号強度

音に反応したスカルクセンサーからはレッドストーン信号を取り出すことが出来ます。

なお信号の取り出し方によって信号強度の法則性が変わります。

| レッドストーンパウダーで取り出す | 音源とスカルクセンサーの距離に応じて信号強度が変化。 スカルクセンサー:距離1~8ブロックに応じて信号強度15~1 調整済みスカルクセンサー:距離1~16ブロックに応じて信号強度15~1 |

| コンパレーターで取り出す | 音源の周波数に応じて信号強度が変化。 ※各音の周波数は後述 |

| 共鳴伝播時 レッドストーンパウダーで取り出す | アメジストブロックとスカルクセンサーの距離に応じて信号強度が変化。 スカルクセンサー:距離1~8ブロックに応じて信号強度15~1 調整済みスカルクセンサー:距離1~16ブロックに応じて信号強度15~1 |

| 共鳴伝播時 コンパレーターで取り出す | 音源の周波数に応じて信号強度が変化。 ※各音の周波数は後述 |

音の周波数

マイクラ内の音にはそれぞれ周波数があります。

調整済みスカルクセンサーは特定の周波数だけに反応するように設定することができるので、どんな音がどの周波数なのかを知っておけば便利に使いこなすことができます。

周波数の例

| 音の種類 | 音の周波数 |

| 歩行音(プレイヤー/モブ) | 1 |

| 着地音(プレイヤー/モブ) | 2 |

| 卵/雪玉の着弾音 | 3 |

| 装備の装着音 | 5 |

| プレイヤーの食事音 | 8 |

| ドア閉音 チェスト/タル閉音 レバーOFF音 ピストン短縮音 | 9 |

| ドア開音 チェスト/タル開音 レバーON音 ピストン伸長音 | 10 |

| ベル/音符ブロックの音 ドリップリーフが折れる音 額縁にアイテムを飾る/回す/外す音 リスポーンアンカーを充電する音 | 11 |

| ブロック破壊音 | 12 |

| ブロック設置音 | 13 |

| エンダークリスタル設置音 | 14 |

| エンダークリスタル爆発音 | 15 |

| TNT爆発音 | 15 |

周波数の調べ方

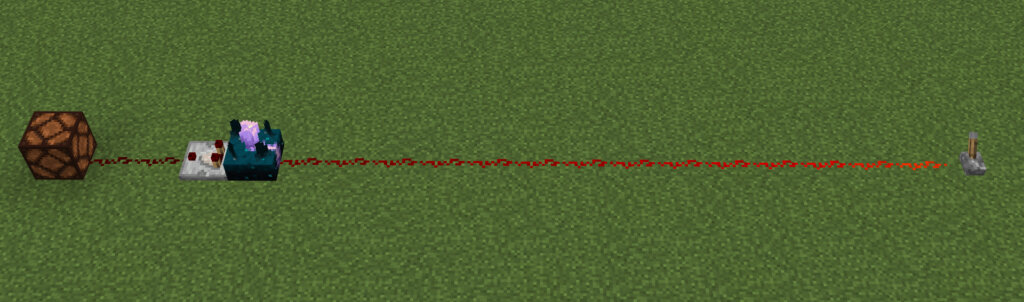

知りたい音の周波数を調べる場合はこのような装置を準備します。

スカルクセンサーからコンパレーターで信号を取り出します。

この状態でスカルクセンサーの8ブロック以内(調整済みスカルクセンサーの場合は16ブロック以内)で調べたい音を鳴らせば、周波数を信号強度に置き換えて表示することが出来ます。

調整済みスカルクセンサーの使い方

調整済みスカルクセンサーは周波数のフィルタリングによって特定の音のみに反応させて信号を取り出すことができます。

フィルタリングする周波数を設定する

フィルタリング設定のためには、調整済みスカルクセンサーに周波数に対応した信号強度のレッドストーン信号を入力します。

例えば「着地音(周波数2)」に反応するようにするためには、信号強度2のレッドストーン信号を入力します。

信号強度はレッドストーンパウダーで伝達する際に“1ブロックにつき1減衰する”特性があるため、信号強度15のレッドストーントーチから13ブロック離れた位置までパウダーで信号をのばして信号強度を2まで減衰させ、調整済みスカルクセンサーの入力面に接続します。

こうすることで、調整済みスカルクセンサーは周波数2の音だけに反応するようになります。

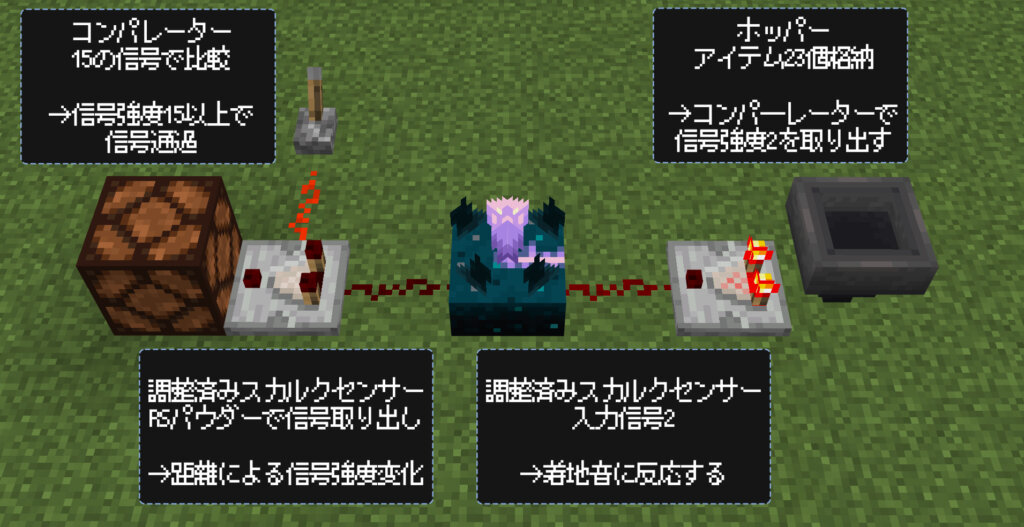

画像)

調整済みスカルクセンサーにレッドストーントーチから強度2の信号を入力した状態。

この状態で調整済みスカルクセンサーから16ブロックの範囲内で周波数2の音を出せば、調整済みスカルクセンサーは音に反応して信号を発し、左にあるレッドストーンランプが点灯する。

調整済みスカルクセンサーから取り出せる信号は、コンパレーターを介した場合は信号強度2、コンパレーターを介さない場合は音源と調整済みスカルクセンサーの距離に応じて変化する。

なお周波数2以外の音には反応しない。

出力信号を装置に接続する

音に反応した調整済みスカルクセンサーはレッドストーン信号を発します。

この信号を動作させたい装置に接続すれば、特定の音に反応して動く装置になります。

使用例)

鉄のドアに接続すると“半径16ブロック以内の着地音に反応して開くドア”が出来る。

さらに調整済みスカルクセンサーを使いこなす

以下のように回路を組むと、周波数と距離の2種類のフィルタリングを同時に設定することが出来ます。

右半分の回路で調整済みスカルクセンサーが受け付ける周波数を限定し、左半分の回路で調整済みスカルクセンサーから発せられる信号の強度(=音源の距離)を限定します。

結果、図の装置では

『調整済みスカルクセンサーから1ブロック以内の距離でジャンプするとRSランプが点く』

という動作になります。

隠し扉が遠くの音を拾ってガバガバしててもカッコ悪いので、距離の制限も加えて近い音だけに反応する、みたいな用途に最適です。