簡単回路のアイテム自動仕分け装置の作り方を解説します。

アイテム自動仕分け装置とは

アイテム自動仕分け装置とは、複数種類のアイテムを種類別にチェストなどの入れ物に格納してくれる自動装置です。

アイテム自動仕分け装置の作り方

アイテム仕分け装置の基本構造

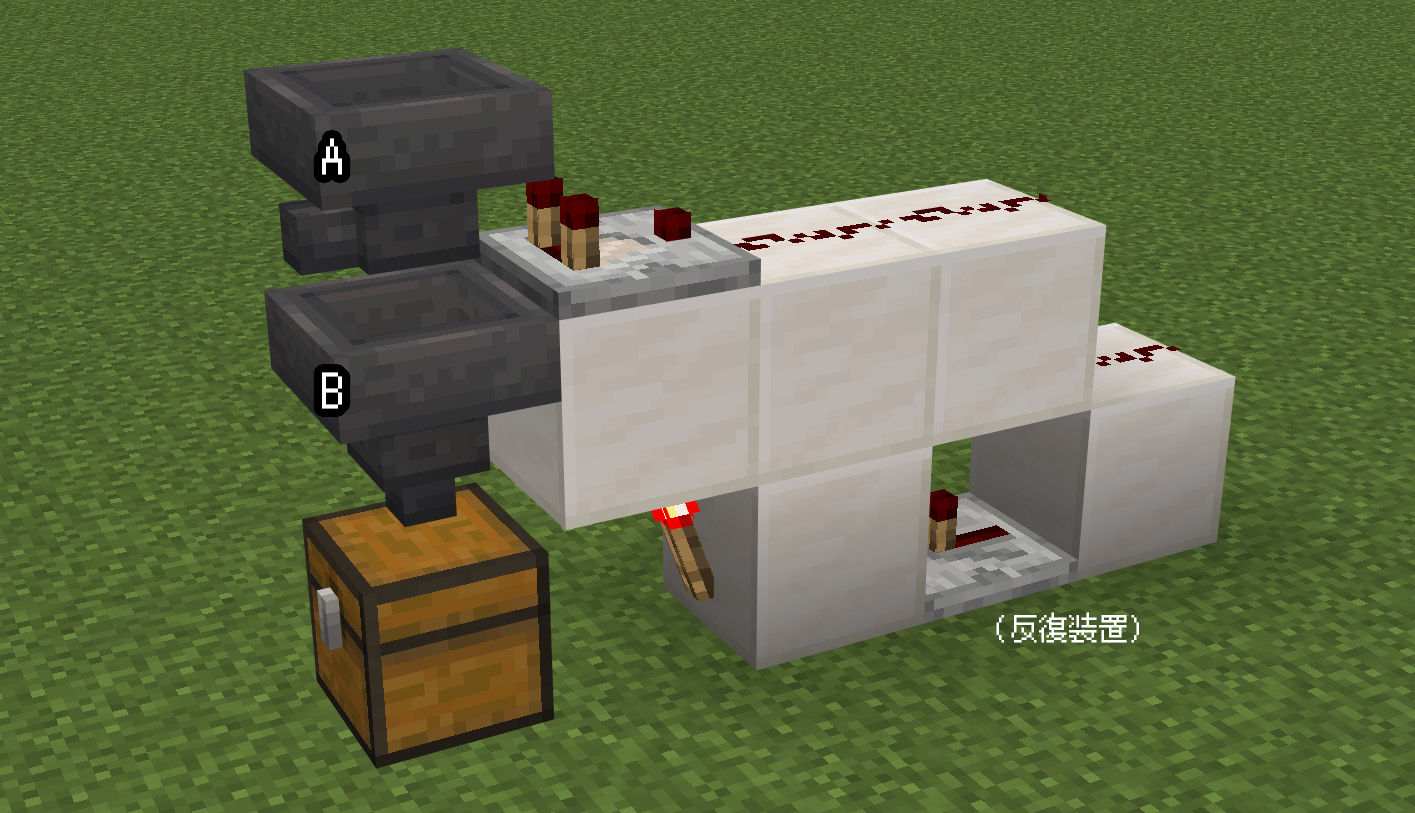

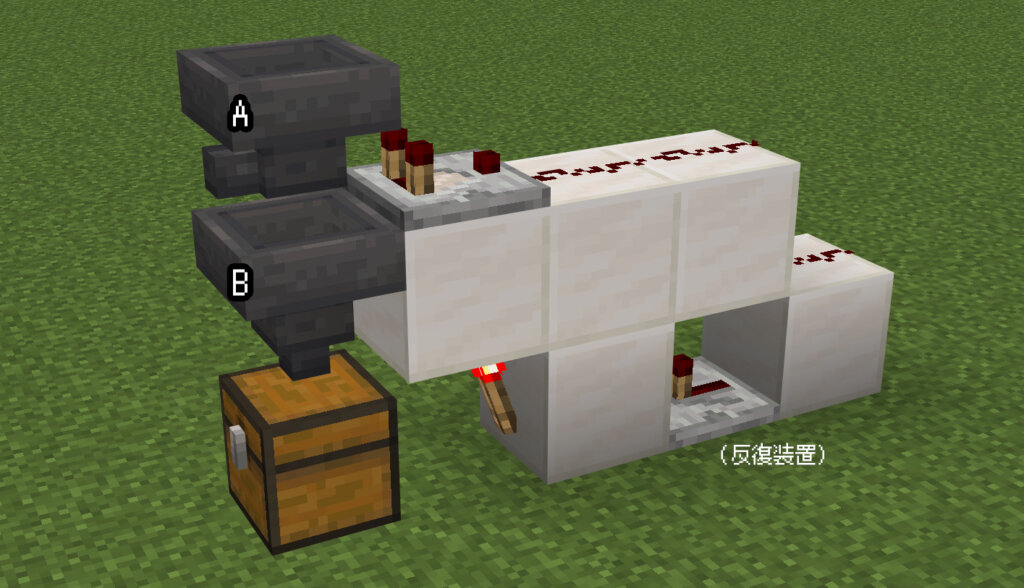

アイテム自動仕分け装置の基本構造はこのようになります。

注意点はAのホッパーの吐き出し口を何もない前方へ向けておくこと。

これにより、Aの内容量が一定数を超えたときにBのホッパーが有効になってAからアイテムを吸い出すという動作をします。

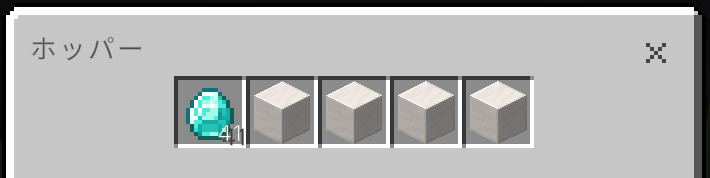

なお、Aのホッパーの中には以下のようにアイテムを入れておいてください。

- 仕分けしたいアイテム(左スロット)を41個入れる。(無ければ1個でも可。使用しながら増えます。)

- 仕分け装置に絶対に入れない予定のアイテム(図ではクォーツブロック)を1個ずつ4スロットに入れる。

※かならず64個で1スタックとなるアイテムを使用。

「装置に絶対に入れない予定のアイテム」には金床で名前(なんでもOK)をつけておけば、たとえ同じアイテムがホッパーを通過した場合でもスタッキングされない=壊れないという特性があります。心配な方は是非。

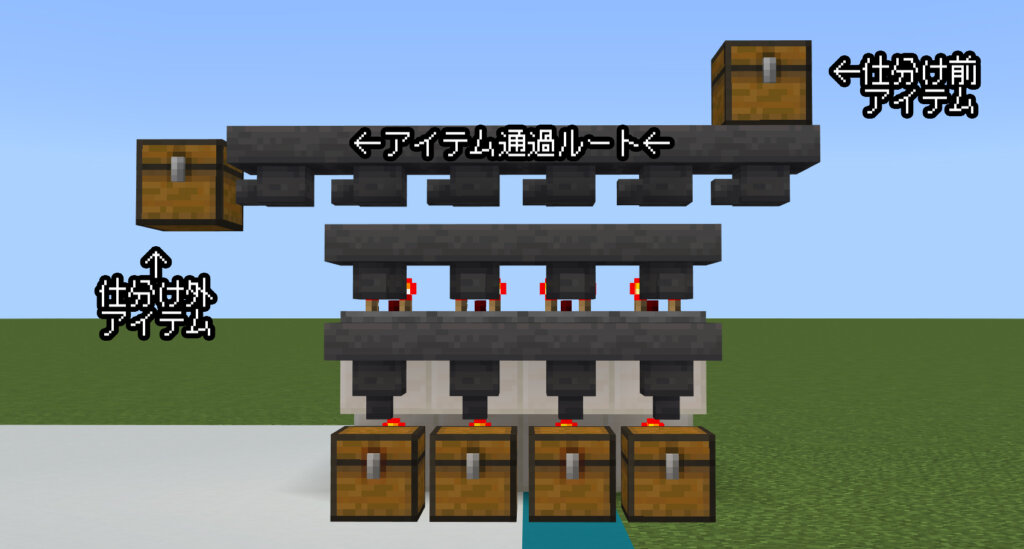

アイテム自動仕分け装置の全体図

上記の基本構造を、仕分けたいアイテムを流すルートで繋げるとこのようになります。

基本構造のホッパーの上を通過ルートとしてのホッパーが横切る形です。

基本構造は横にいくつでも増設できるので必要に応じて増やしてください。

仕分けしたいアイテム以外のアイテムは素通りして仕分け外アイテムのチェストに溜まります。

アイテム自動仕分け装置の仕組み

ホッパー(基本構造のA)内のアイテムをコンパレーターで検知しています。

アイテムの数によって出力信号の強さが変わり、出力信号が3に達したときにホッパーBを止めているトーチを反転させ、Aからアイテムを吸い取ります。

ホッパーAのアイテムが減って出力信号が2に落ちると再度ホッパーBが無効化されます。

ホッパーのアイテム量と信号強度

ホッパー内のアイテム量をコンパレーターで参照することで以下のような信号強度を取り出すことが出来ます。

- アイテム0個 → 信号強度「0」

- アイテム1個 → 信号強度「1」

- アイテム23個以上 → 信号強度「2」

- アイテム46個以上 → 信号強度「3」

- アイテム69個以上 → 信号強度「4」

- ・・・

※アイテム数は64個で1スタックとなるアイテムで換算

関連記事